全球超10亿年轻人开始「听力早衰」,警惕突发性耳聋的5大"隐形杀手"!!!

世卫组织报告显示:全球12-35岁人群中,超10亿人存在娱乐性噪声暴露损伤,如戴耳机通勤、健身房高分贝音乐。

中国疾控中心数据显示:20-30岁青年突发性耳聋发病率较10年前增长320%,且71%的患者首次就诊时已错过黄金72小时治疗期。

突发性耳聋年轻化趋势明显。

突发性耳聋一般指 72 小时内突然发生的、原因不明的听力下降。单侧发病较多。

值得注意的是,很多人突聋并不是完全听不见,更多的是听力下降,可能还伴随:耳鸣、耳闷、眩晕、听觉过敏、耳周麻木等情况。

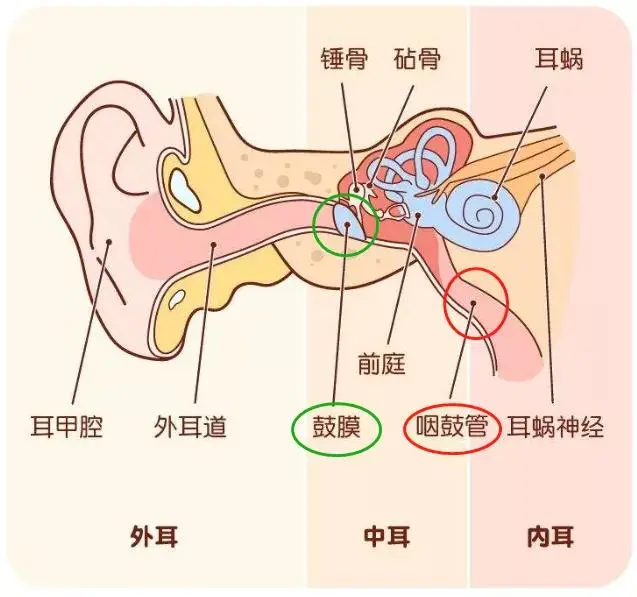

内耳里面有一个重要器官耳蜗,里面充满了淋巴液以及大量分布的毛细胞,它们就是转化声音信号的重要组成单位。

普通人大概有1万5千个内耳毛细胞,出生后逐渐凋亡,且这种细胞死亡后不会再生。毛细胞很脆弱,如果出现一些“情况”:年龄增长,疾病,细菌、病毒感染,外伤,肿瘤等疾病,就会加速它的死亡,出现听力下降、听力损伤甚至完全听不到的情况。

耳朵是人体为数不多24小时“值班”的器官,你以为耳朵用久了,年纪大了,噪音听多了,听力自然会下降?殊不知,一些不良习惯正在夺走你的听力。

噪音:耳机与喧嚣的“双面夹击”

现在的年轻人有重度耳机依赖症:长期佩戴耳机(尤其是入耳式),音量过大,戴耳机睡觉等,导致内耳毛细胞损伤。

除了戴耳机,年轻人还喜欢去KTV、酒吧、演唱会等高分贝场所。研究显示,在KTV超过2小时,就会对听力造成不同程度的损伤。

不良习惯:掏耳朵与药物的“慢性毒药”

耳道神经密布,掏耳朵的动作会刺激耳道末端的神经,促进大脑分泌多巴胺,从而产生一种让人着迷的“爽”感。但是,频繁掏耳朵很容易弄伤外耳道、鼓膜导致听力下降。

另外,耳毒性药物滥用也可能致聋:如庆大霉素、链霉素等。

熬夜压力:身体与耳朵的“双重透支”

长期熬夜睡眠不足导致内耳血管痉挛,进而影响到耳蜗中负责听觉功能的毛细胞、神经细胞和神经纤维。当耳蜗受损,听力就会突然下降,导致突发性耳聋。

熬夜还会削弱免疫力,使得病毒、细菌等乘虚而入。

此外,心理压力大、情绪紧张、焦虑,抑郁等情绪,引发内耳血管痉挛,诱发突聋。焦虑抑郁状态持续数周,突聋风险翻倍。

错误擤鼻涕:鼻子与耳朵的“恶性循环”

错误擤鼻涕:两侧鼻子同时擤鼻涕,且过度用力,这样很容易引发急性中耳炎,还可能导致鼓膜受到压力,甚至引起鼓膜穿孔,不仅会损伤听力,还可能引起严重的感染。

正确方法:先捏一侧,稍微用点力把鼻涕擤出来擦干净,然后换另外一侧;控制好力度,不要太用力;擤完鼻涕,一定要洗手。

疾病:慢性病与病毒的“里应外合”

糖尿病患者:糖尿病患者存在胰岛素抵抗,导致微血管病变和毛细血管损伤,从而增加突发性耳聋的风险。

脑血管疾病患者:脑血管疾病患者多伴有不同程度动脉粥样硬化,突发性耳聋是全身器官微循环障碍的耳部局部表现。

感冒人群:感冒通常由于病毒感染所致,病毒入侵内耳是突发性耳聋发生的重要诱因之一。

一旦出现听力下降、耳鸣、耳闷、眩晕恶心等症状,72小时内就医,越早治疗恢复效果越好。

突发性耳聋一旦确诊,应进行积极的医疗干预以抢救听力,一旦错过治疗时机,自行恢复的可能性不大,可能成为永久性耳聋。